クリニックのホームページ自作の重要性と基本知識

現代の医療機関経営において、ホームページの存在は単なる情報発信ツールではなく、集患の要となっています。

特に2025年の現在、患者さんの多くはクリニック選びにインターネット検索を活用しています。

「でも、制作会社に依頼すると高額な費用がかかる…」

そんな悩みを抱える院長先生も多いのではないでしょうか。

実は、基本的な知識さえあれば、医療法に準拠したクリニックのホームページを自作することも十分可能なのです。

医療機関のホームページは、患者さんが他院と比較検討する際の重要な判断材料となります。

競争が激しい医療業界では、貴院の強みやメッセージを的確に伝えるオリジナルデザインが必要です。

さらに重要なのが、医療法や医療広告ガイドラインへの対応です。

これらを理解していないと、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまう可能性があります。

この記事では、クリニックのホームページを自作する際の基本から、医療法対応のポイント、具体的な作り方まで徹底解説します。

ぜひ最後までお読みください。

医療広告ガイドラインとは?クリニックHP制作の法的制約

クリニックのホームページを作る前に、まず押さえておくべきなのが「医療広告ガイドライン」です。

2018年、医療法の一部改正により、それまで規制対象外だった医療機関のホームページも、他の広告媒体と同様に規制の対象となりました。

厚生労働省は「医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を公表し、医療機関のホームページ制作にも大きな影響を与えています。

医療広告ガイドラインで定める「広告」の範囲

医療広告ガイドラインでは、以下の2つの要件を満たす場合に「広告」と判断されます。

- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)

- 医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名もしくは名称または病院もしくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

クリニックのホームページは、患者さんに来院を促す目的で作られ、クリニック名や所在地が明記されているため、この定義に従えば「広告」に該当します。

医療広告ガイドラインの6つの禁止事項

医療法では、医療機関のホームページにおいて以下の内容を禁止しています。

- 虚偽の広告をしないこと – 事実と異なる内容や誇張した表現は禁止

- 他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと – 「最高」「最先端」などの表現は避ける

- 誇大な広告をしないこと – 治療効果を過度に強調する表現は禁止

- 公の秩序または善良の風俗に反する内容の広告をしないこと – 不適切な表現の禁止

- 患者の体験談を掲載しないこと – 実際の患者の声をそのまま掲載することは禁止

- 治療前後の写真を掲載しないこと – ビフォーアフター写真による効果訴求は禁止

これらの禁止事項に違反すると、行政による立ち入り検査や是正命令、さらには罰則の対象となる可能性があります。

では、何を掲載してよいのでしょうか?

クリニックのホームページに掲載できる情報とは

医療広告ガイドラインでは、医療機関のホームページに掲載できる情報も明確に定められています。

基本的に掲載可能な情報としては、以下のようなものがあります。

- 医療機関の名称、所在地、電話番号

- 診療科目、診療日、診療時間

- 医師の氏名、経歴(学歴や職歴、専門の資格など)

- 医療機関の施設、設備に関する事項

- 医療法に定められた「広告可能事項」に該当する情報

「広告可能事項の限定解除」について

これは、一定の条件を満たすことで、通常は広告できない情報も掲載できるようになる仕組みです。

- 医療に関する適切な選択に資する情報であること

- 患者等が自ら求めて入手する情報であること

- 医療機関の名称等により他の医療機関と明確に区別できる情報であること

限定解除により提供できる情報としては、専門外来や専門治療の内容、通常は広告できない治療の方法や内容などがあります。

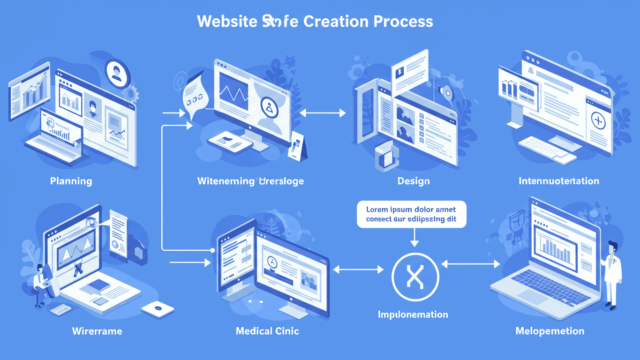

クリニックのホームページ自作の具体的な手順

医療広告ガイドラインの基本を理解したところで、実際にクリニックのホームページを自作する手順を見ていきましょう。

ホームページ制作は複雑に思えるかもしれませんが、ステップバイステップで進めれば、専門知識がなくても作成可能です。

STEP1: ホームページの目的と構成を決める

- トップページ: クリニックの特徴や雰囲気が伝わるデザイン

- クリニック紹介: 院長挨拶、スタッフ紹介、設備紹介など

- 診療案内: 診療科目、診療内容の説明

- アクセス: 所在地、地図、最寄り駅からの道順

- お問い合わせ: 電話番号、メールフォームなど

- 診療時間・休診日: カレンダーや表で分かりやすく

STEP2: ホームページ作成ツールを選ぶ

- ホームページ作成サービス:Wix、Jimdo、Squarespaceなど

- WordPressでの作成:自由度が高く、拡張性に優れている

- HTMLとCSSを使った自作:プログラミング知識が必要

STEP3: デザインとコンテンツの作成

- 医療広告ガイドラインに違反しない内容にする

- 専門用語を避け、患者さんにわかりやすい言葉で説明する

- 写真や図を適切に使用して視覚的に理解しやすくする

- 連絡先や診療時間など重要情報は見つけやすい場所に配置する

医療法対応のクリニックHP作成で押さえるべき注意点

クリニックのホームページを自作する際、医療法に対応するために特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

これらのポイントを押さえておくことで、法的トラブルを避け、患者さんに適切な情報を提供できるホームページになります。

禁止されている表現と代替表現

- 禁止:「最高の医療」「最先端の技術」→代替:「丁寧な診療を心がけています」「新しい技術の習得に努めています」

- 禁止:「絶対安全な治療」「痛くない治療」→代替:「安全性に配慮した治療」「痛みの軽減に努めています」

- 禁止:「他院では治せなかった症例も当院なら改善」→代替:「さまざまな症例に対応しています」

患者の声を掲載する際の工夫

- 架空の患者を想定した一般的な説明(「このような症状でお悩みの方が多くいらっしゃいます」)

- 統計データの活用(「当院の患者さんの95%が満足と回答」など客観的データ)

- 医師の視点からの説明(「このような症状の改善例が多くあります」)

SEO対策と医療広告ガイドラインの両立

- キーワードの過剰な詰め込みを避け、自然な文章を心がける

- 地域名+症状名などの検索キーワードを意識したコンテンツ作成

- 医療情報の正確性を優先し、誇張表現を避ける

- 定期的な情報更新(診療時間の変更、休診日のお知らせなど)

クリニックHP自作と外部委託のメリット・デメリット比較

クリニックのホームページを自作するか、専門業者に委託するか、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

自院の状況や予算、時間的余裕などを考慮して、最適な方法を選ぶことが大切です。

自作のメリットとデメリット

メリット

- コストを大幅に抑えられる(制作会社に依頼すると数十万円~百万円以上かかることも)

- 自分のペースで作成・更新できる

- クリニックの想いや特徴を直接表現できる

- 更新作業を内製化できる

デメリット

- 時間と労力がかかる

- デザイン性やオリジナリティに限界がある

- 医療広告ガイドラインへの対応に不安がある

- 技術的なトラブル対応が難しい

外部委託のメリットとデメリット

メリット

- プロのデザインによる高品質なホームページが作れる

- 医療広告ガイドラインに詳しい業者なら法的リスクを軽減できる

- SEO対策など専門的な知識を活かした集患効果が期待できる

- 時間と労力を節約できる

デメリット

- 費用が高額になる(数十万円~百万円以上)

- 更新のたびに費用がかかることが多い

- 意図が正確に伝わらないことがある

- 業者選びを誤ると期待した効果が得られないことも

医療法に詳しい制作会社を選ぶことで、医療広告ガイドラインに準拠したホームページを作ることができます。

当社「株式会社ヘッドスプリングDMS」では、医療法を順守した情報発信と、制作後も継続的な改善を行う伴走型のアプローチを特徴としています。

自作と外部委託、どちらが良いかは一概には言えません。予算、時間、求める品質のバランスを考えて決めることが大切です。

クリニックホームページ自作の成功事例と失敗例

実際のクリニックホームページ自作の成功事例と失敗例から学ぶことで、効果的なホームページ作りのヒントが得られます。

成功事例に学ぶポイント

事例1: 地域密着型内科クリニック

- 地域名+症状名のキーワードを意識したコンテンツ作成

- 定期的な情報更新による検索エンジン評価の向上

- 患者さんが知りたい情報(診療時間、アクセス、対応疾患)を見つけやすく配置

- スマートフォン対応の徹底(レスポンシブデザイン)

失敗例から学ぶ教訓

事例2: 美容皮膚科クリニック

- 医療広告ガイドラインの理解不足による法的リスク

- 過度な効果訴求による信頼性の低下

- 更新頻度の低さによる情報の古さ

- スマートフォン対応の不備による使いにくさ

まとめ:医療法対応クリニックHP自作の成功への道

クリニックのホームページ自作は、医療広告ガイドラインを理解し、患者さん目線のコンテンツを作ることで十分に実現可能です。

この記事のポイントをまとめると

- 医療広告ガイドラインを理解し、禁止事項(虚偽・誇大広告、比較広告、患者体験談、治療前後写真など)を避ける

- 掲載可能な情報(基本情報、医師の経歴、設備など)を中心に構成する

- ホームページ作成ツールやWordPressを活用して自作する

- 患者さんが求める情報を見つけやすく配置する

- 定期的な更新とスマートフォン対応を徹底する

自作と外部委託のどちらを選ぶにしても、最終的に大切なのは患者さんにとって有益な情報を提供することです。

予算や時間的制約を考慮しながら、最適な方法を選びましょう。

医療法に詳しい専門家のサポートを受けることで、より安心してホームページ制作を進めることができます。

当社のようなホームページ制作サービスでは、医療法を順守したクリーンな情報発信と、制作後も改善を続ける伴走型のアプローチを提供しています。

クリニックのホームページは作って終わりではなく、定期的な更新と改善が集患につながります。

この記事が、医療法に対応したクリニックのホームページ自作の一助となれば幸いです。

より詳しい情報や専門的なサポートをお求めの方は、ぜひ当社にご相談ください。